Maíz para el pollo

Perú posee más de 50 razas de maíz, pero más de la mitad del área total sembrada corresponde al maíz amarillo duro.

Tenía planeado terminar y publicar esta semana un artículo sobre el origen y la diversificación del maíz, pero tendrá que esperar. El debate sobre los transgénicos se ha reavivado una vez más. Un proyecto de ley pretende derogar la moratoria vigente en nuestro país hasta el 20351. He leído varios artículos sobre el tema. La mayoría repite argumentos ampliamente rebatidos por la ciencia. Otros desconocen la realidad del campo. Y algunos presentan una visión hermosa, aunque utópica de la agricultura.

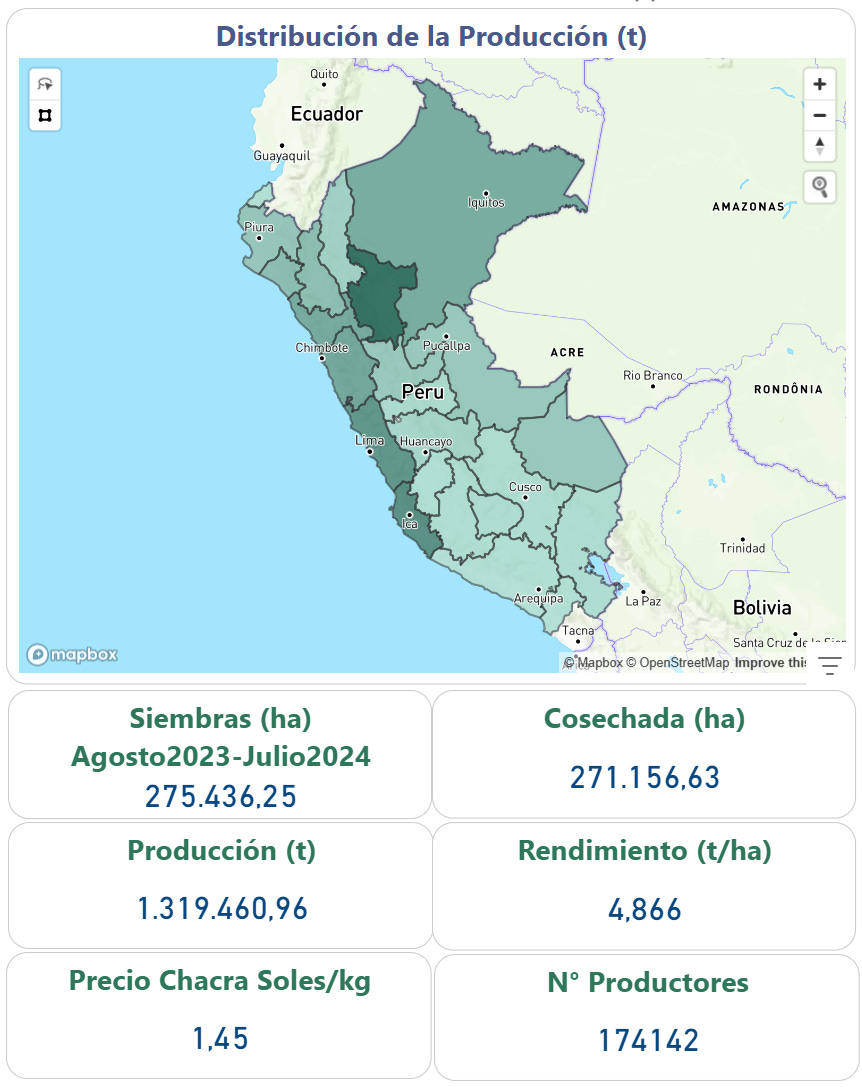

No repetiré lo que opiné el año pasado (pueden consultarlo aquí arriba). Esta vez me enfocaré en el maíz amarillo duro (MAD). El tercer cultivo más importante del país en cuanto a área sembrada, después del arroz y la papa. Sin embargo, la voz de sus productores –más de 170 mil pequeños agricultores familiares– no es escuchada en estos debates. Probablemente se deba a que, a diferencia de otros productores de maíz, ellos no utilizan las razas nativas de las que nos sentimos orgullosos ni contribuyen a conservar la agrobiodiversidad. O, como he escuchado por ahí, “no contribuyen a la seguridad alimentaria porque solo sirven de alimento para pollos y cerdos”.

Durante los últimos 10 años he recorrido todas las zonas productoras de MAD en el país con el objetivo de detectar cultivos ilegales de maíz transgénico, en cumplimiento de la Ley de Moratoria. He visitado desde Matapalo, en Tumbes, hasta La Yarada – Los Palos, en Tacna; pasando por los fértiles valles de la costa central, las extensas áreas irrigadas de Arequipa, las restingas de Ucayali, las planicies de San Martín y los montes del Alto Piura. Conversar con los agricultores me permitió conocer sus particularidades y necesidades, aspectos que las frías estadísticas no revelan.

El MAD se cultiva exclusivamente en la costa y la selva, generalmente a menos de 1500 metros sobre el nivel del mar. Por ello, cuando escucho a alguien afirmar que, en caso de ser transgénico, podría “contaminar” el maíz gigante del Cusco, me doy cuenta de su desconocimiento. En realidad, si se visita el Valle Sagrado de Urubamba se constata que la diversidad genética del maíz en esa zona es muy baja, pues los productores locales evitan sembrar otras razas para impedir la polinización cruzada y conservar las características tan apreciadas en el mercado internacional. El maíz gigante del Cusco se produce como un monocultivo, con problemas de plagas y de fertilidad del suelo, y su objetivo es netamente comercial. Sin embargo, nos sentimos orgullosos de él, y no está mal que así sea.

En el caso del maíz amarillo duro (MAD), su producción se destina al mercado local. En el Perú, la demanda anual de este grano es de aproximadamente 5,5 millones de toneladas2; sin embargo, en la última campaña agrícola se produjeron solo 1,3 millones de toneladas, lo que obligó a importar 4,2 millones de toneladas. Es decir, la producción local apenas cubre la cuarta parte de la demanda. Surge entonces la pregunta: ¿por qué no importamos la totalidad del MAD y destinamos esas tierras a cultivos más rentables?

En primer lugar, depender exclusivamente de las importaciones puede exponer al sector a vulnerabilidades, como interrupciones en la cadena de suministro internacional o incrementos en los precios globales—situaciones que ya experimentamos con la soya y los fertilizantes. En segundo lugar, el maíz resulta ser un cultivo rentable para el agricultor. No existe una sobreoferta que deprime los precios (como ocurre actualmente con el mango) y, en zonas con riego regulado, es posible obtener dos cosechas al año (no de la misma planta, como un tuitero dio a entender por ahí).

Los rendimientos del MAD en el Perú varían notablemente según la región. Por ejemplo, en la costa central se superan las 9 toneladas por hectárea, un valor elevado que incluso excede los promedios de países como Argentina y Brasil, donde casi toda la producción se basa en semillas transgénicas. Esto se debe, en gran medida, a factores climáticos: las temperaturas templadas favorecen el cultivo, mientras que las más cálidas tienden a reducir los rendimientos. Así, en la costa norte se observan valores menores, y en la selva (especialmente en San Martín y Loreto), donde se concentra la mayor extensión de cultivos de MAD, los rendimientos oscilan entre 2 y 4 t/ha.

Otro factor relevante es la semilla. Entre 2021 y 2023, el Perú importó, en promedio, 5 000 toneladas de semillas híbridas de MAD al año, principalmente provenientes de México y Tailandia. Esta cantidad es suficiente para sembrar cerca de 200,000 hectáreas, tanto para grano como para chala.

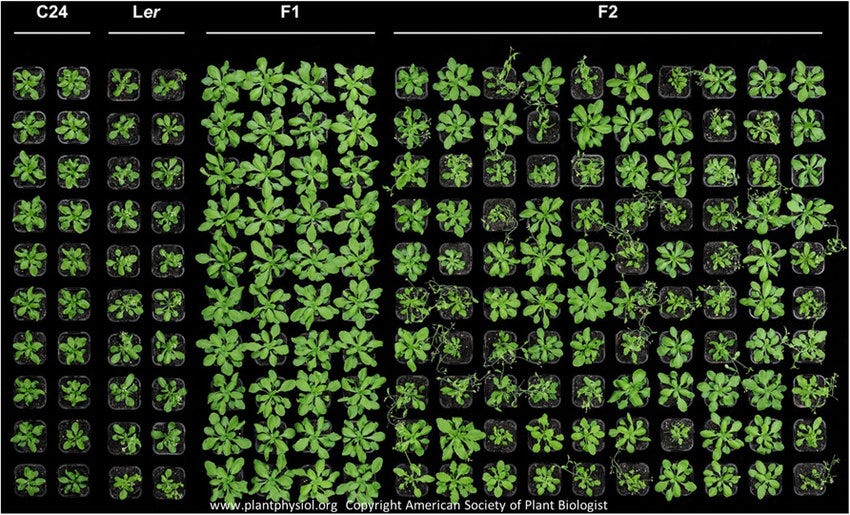

Las semillas híbridas se caracterizan por generar altos rendimientos gracias a un fenómeno biológico denominado heterosis3. Su costo varía según la variedad; por ejemplo, una bolsa, que cuesta entre 600 y 800 soles, es suficiente para sembrar una hectárea (con sembradoras automáticas). Es importante señalar que el efecto de la heterosis se limita a una sola campaña: si se cosechan, seleccionan y vuelven a sembrar los granos, los rendimientos disminuyen considerablemente. Por ello, los productores de MAD adquieren semillas híbridas en cada campaña, asegurando así una buena producción y un retorno adecuado de la inversión.

Lo mismo ocurre con el maíz transgénico, ya que también se cultiva como híbrido. Sin embargo, existe la percepción de que esto es negativo porque supuestamente genera dependencia. Lo que se omite es que el agricultor elige la opción más rentable. Al invertir entre 4 000 y 5 000 soles por hectárea, se requiere obtener al menos 8 a 10 toneladas para duplicar la inversión. Por ello, no resulta viable utilizar semillas guardadas de la campaña anterior, pues sus rendimientos caerían considerablemente. Aunque nadie impide hacerlo, el agricultor, buscando maximizar la rentabilidad, prefiere comprar semillas híbridas nuevas en cada ciclo.

El rendimiento del maíz amarillo duro (MAD) no depende únicamente de la semilla utilizada. En diversas zonas del Perú se obtienen altos rendimientos sin necesidad de transgénicos, ya que estos no fueron diseñados para incrementar la productividad, sino para facilitar el manejo del cultivo y reducir los costos de producción. Afirmar lo contrario es engañoso.

Por ejemplo, el maíz Bt es resistente a plagas como el gusano cogollero o el gusano de tierra, lo que permite prescindir del uso de insecticidas sintéticos. Esto reduce el gasto en fitosanitarios y el costo de la mano de obra destinada a su aplicación, aumentando el margen de utilidad del productor, disminuyendo la exposición a químicos y mitigando los impactos ambientales y en la salud. Además, favorece a los insectos benéficos. En resumen, se obtiene la misma cantidad de maíz a menor costo y con menor impacto ambiental. Sin embargo, es importante reconocer que también pueden surgir plagas resistentes, lo cual es parte de la evolución natural de las especies y ocurre con cualquier método de control, ya sea sintético o natural.

El uso de híbridos no se limita únicamente a la costa. En algunas zonas de la selva –por ejemplo, en El Dorado y Picota en San Martín, o en Iberia en Madre de Dios– los emplean, alcanzando rendimientos de entre 6 y 8 toneladas por hectárea. No obstante, en la mayoría de los casos utilizan variedades locales, como Marginal o Tusilla, cuya producción depende más de la extensión del área sembrada que del rendimiento por hectárea. Esto provoca que se deforesten extensas áreas para la producción de MAD. Por otro lado, son cultivos de secano: dependen de las lluvias cuya escasez se ha vuelto más frecuente debido a la crisis climática. Esto provoca caídas significativas en la producción, incluso la pérdida total de la cosecha.

La forma de producción de MAD también varía entre regiones. En la costa y en algunas partes de la selva, a parte de las semillas híbridas, se emplean fitosanitarios y mecanización. En otros sectores, la producción se mantiene con métodos tradicionales debido a la falta de capital, infraestructura de riego y asistencia técnica.

Lo cierto es que miles de agricultores compran semillas híbridas cada campaña y, muchos de ellos, podrían optar por aquellas que les faciliten el manejo agronómico para aumentar sus márgenes de ganancia.

Sin embargo, el uso de la tecnología requiere una evaluación de riesgos. El principal sería el flujo de genes hacia las razas nativas de maíz. Normalmente donde se produce de manera intensiva el MAD no se cultiva otras variedades o razas locales de maíz. Pero hay muchas zonas donde coexisten. Si bien los agricultores aplican prácticas culturales para evitar el que MAD polinice a los maíces para consumo directo, porque afecta su calidad volviéndolos más duros, el flujo genético se da.

Cabe aclarar que la presencia de flujo génico no implica automáticamente pérdida o erosión de la diversidad genética, aunque es un temor muy arraigado en la mente de los peruanos4. Cuando se introdujeron los primeros híbridos de maíz en Perú, allá por la década de 1960, surgieron temores similares a los actuales respecto a los transgénicos. Sin embargo, más de 60 años de uso no han demostrado una pérdida de la diversidad genética por el flujo génico; aunque sí es cierto que las variedades locales pueden verse desplazadas, un proceso que se da con cualquier cultivo que resulte más rentable. Por ejemplo, ya vimos cómo el ajo desplazó a decenas de variedades de papa en algunas localidades de Puno.

Desde un punto de vista biológico, un gen por sí solo no tiene la capacidad de provocar erosión genética. De hecho, el flujo génico puede aumentar la diversidad en lugar de reducirla. Para que se produzca una erosión genética, deben cumplirse una serie de condiciones específicas, las cuales forman parte de la evaluación de riesgos; tema que abordaré en otro artículo.

Regular una tecnología como la de los transgénicos en un país megadiverso, con un alto nivel de informalidad en la agricultura y una fiscalización muy débil, plantea numerosos desafíos. La discusión debe centrarse en estos retos en lugar de abordar temas ya superados hace años. Países que son centros de origen, como China, utilizan esta tecnología; al igual que países comunistas como Cuba o Vietnam; e incluso naciones megadiversas como Colombia, Sudáfrica y Brasil. Asimismo, países con gran producción orgánica, como Estados Unidos, India, Australia y Uruguay, no presentan mayores inconvenientes.

En realidad, el Proyecto de Ley N° 9475-2024/CR busca modificar varios artículos de la Ley N° 27104, Ley de prevención de riesgos derivados del uso de la biotecnología, de 1999. Esta ley regula todas las actividades con transgénicos, pero que a la fecha no ha sido implementada. Debido a esto, en 2011 se estableció una moratoria a los cultivos transgénicos.

Esto se debe a que comemos mucho pollo (unos 50 Kg por persona al año), cuyo alimento básico es el MAD.

La heterosis es el efecto obtenido al cruzar dos líneas puras de maíz, donde la planta híbrida resultante tiene características mejores que las de sus progenitores. Es decir, la combinación de genes de dos padres distintos puede hacer que la planta crezca más fuerte, produzca más granos y sea más resistente a enfermedades.

Yo también así lo consideraba.

Muy buen análisis desde los hechos reales del agricultor y agricultura peruana. Las decisiones deben tener en cuenta la evidencia científica, pero la evidencia científica per se no da todas las respuestas, debe tener en cuenta el contexto social, económico, cultural, comercial, en este caso el agronómico, entre otros.

La semillas transgénicas, son una herramienta más en la agricultura; que como cualquier otro híbrido pueden o no funcionar, pero NO por las razones fantasiosas y de lucha de “poderes económicos” que los retractores de la tecnología siguen argumentando.