Moratoria a los transgénicos, otra vez la discusión

Han pasado trece años desde la aplicación de la moratoria a los cultivos transgénicos en Perú. Sin embargo, los argumentos a favor y en contra, así como los protagonistas del debate, no han cambiado.

Los transgénicos acabarán con la agrobiodiversidad.

Los transgénicos sacarán de la pobreza a los pequeños agricultores.

Los transgénicos esclavizarán a nuestros agricultores.

Los transgénicos reducirán nuestra dependencia de las importaciones.

En pleno 2024 seguimos escuchando argumentos que datan de finales de la década de 1990, cuando los cultivos transgénicos llevaban pocos años en el mercado y se desconocía sus potenciales impactos. El problema es que dichos argumentos provienen de figuras reconocidas o influyentes, quienes se presuponen bien informadas, desviando así el debate hacia un terreno menos objetivo y alejado de soluciones pragmáticas.

En este artículo, mi intención es aclarar o explicar ciertos argumentos que ya fueron refutados o que carecen de evidencia que los respalde. Usaré como referencia la publicación de CEPES en su página de Facebook. De esta manera, podríamos orientar el debate hacia los temas que realmente importan, como ¿qué tan preparados estamos o qué nos falta para gestionar esta tecnología?

Un poco de contexto

En diciembre de 2011, se promulgó la Ley N° 29811 que estableció una moratoria de diez años para el ingreso y producción de organismos vivos modificados (OVM), también conocidos como transgénicos. Su finalidad fue establecer los requisitos mínimos (capacidades, infraestructura y líneas base de la diversidad genética) para regular adecuadamente esta tecnología. Un año antes de su vencimiento, el Congreso de la República extendió su vigencia por quince años más mediante la Ley N° 31111. En mayo de este año, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) anunció su intención de modificar la Ley N° 29811 para permitir el uso de ciertos cultivos transgénicos, como parte de las facultades legislativas que el gobierno está solicitando.

“Los transgénicos crean dependencia de los agricultores”

Las semillas transgénicas se comportan igual que cualquier otra semilla mejorada. La distinción radica en que la característica distintiva, como la resistencia a las plagas, se adquiere mediante ingeniería genética en lugar de métodos tradicionales (p. ej.: radiación o la selección asistida por marcadores).

Si cultivas maíz amarillo duro (MAD) transgénico en una campaña, nada te impide sembrar algo diferente en la siguiente. Es más, si el cultivo transgénico no cumple con tus expectativas o si el costo elevado de la semilla no justifica la productividad obtenida, puedes cambiar de variedad o cultivo sin inconvenientes. En ningún país donde se usa la tecnología los agricultores han perdido su libertad de elección.

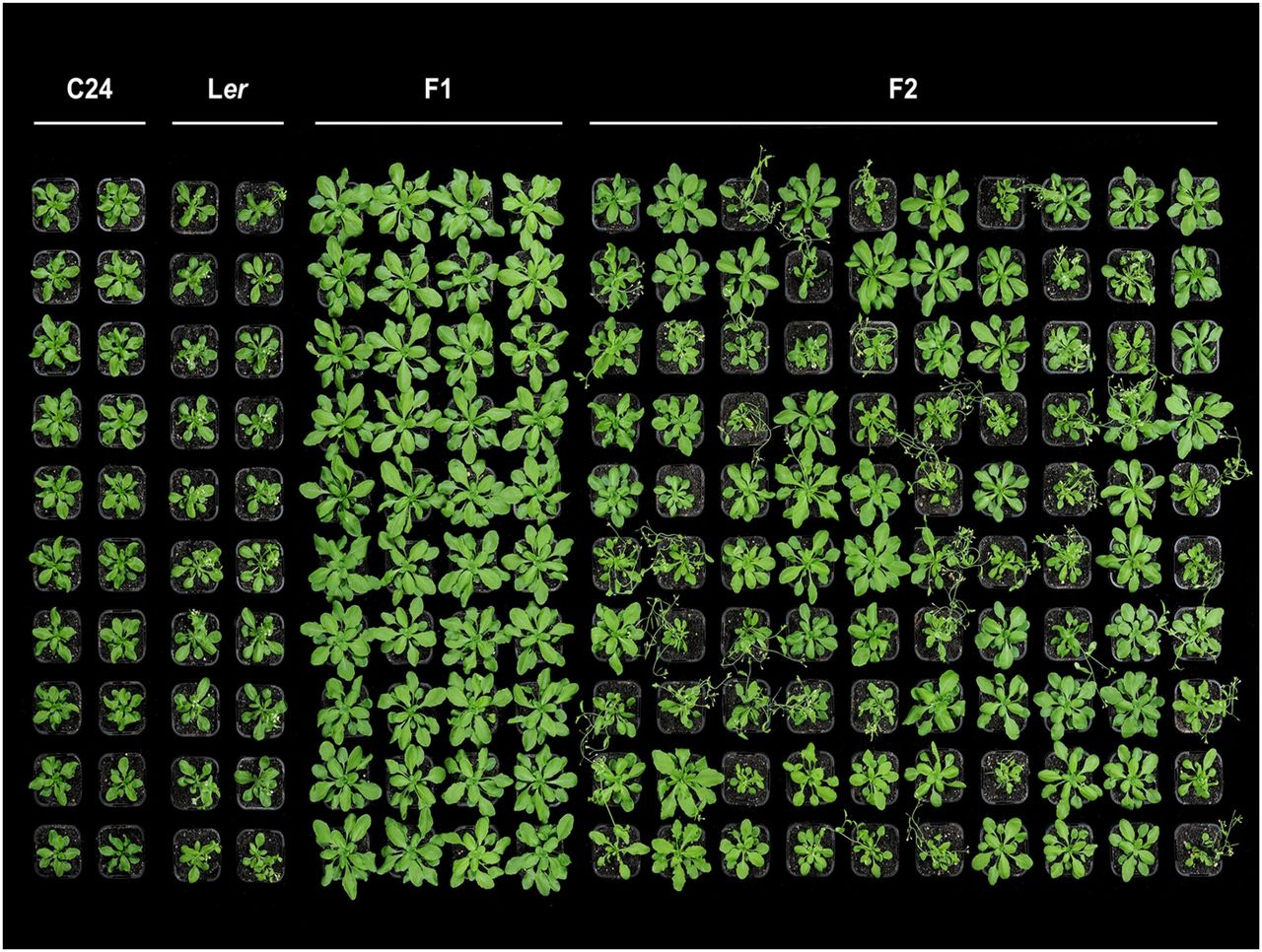

Además, algo que los expertos consultados por CEPES pasan por alto —o simplemente desconocen— es que los agricultores que siembran MAD o algodón compran semillas nuevas en cada campaña. Esto no se debe a que sean transgénicas. En el caso del MAD es por ser semillas híbridas [ver imagen], y en el caso del algodón, es por razones fitosanitarias (está prohibido el uso de la pepa).

Si un agricultor decide reutilizar las semillas de un híbrido (lo cual es posible), experimentará una reducción significativa en el rendimiento debido a la pérdida del vigor híbrido por segregación genética. Por esta razón, optan por invertir en semillas nuevas cada campaña para asegurar una productividad óptima.

“Los transgénicos fueron creados para ocupar millones de hectáreas”

En realidad, los transgénicos fueron creados para facilitar el control de las plagas, enfermedades o malezas en los cultivos. Esto independientemente de la extensión del predio o parcela donde se emplee.

Es cierto que los productores de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay son latifundistas (tienen grandes extensiones agrarias). Sin embargo, hay productores en India, China, Vietnam, Filipinas, Bangladés, Nigeria, Kenia, Honduras, entre otros, que cultivan soya, maíz, algodón, papaya, berenjena y caupí transgénico en pequeñas parcelas, sin necesidad de grandes maquinarias.

Vamos, hay demasiados ejemplos que desbaratan este argumento.

“La semilla transgénica viene en paquete con el glifosato”

Los agricultores destinan esfuerzo o dinero para controlar las malezas, pues estas compiten con el cultivo afectando su rendimiento. Además, son hospederos de plagas, dificultan la cosecha, contaminan la producción, afectan la fertilización, entre otros problemas.

En parcelas pequeñas, es posible erradicar las malezas manualmente. Sin embargo, es común que los agricultores prefieran el uso de herbicidas. Utilizando un pulverizador recorren surco por surco aplicando el producto. Existen diferentes marcas y formulaciones, que varían según el cultivo y su etapa de crecimiento. Por su bajo precio y versatilidad, el glifosato es uno de los más usados sin necesidad que el cultivo sea transgénico.

La situación es diferente en países como EE. UU., Argentina o Brasil, donde un productor de maíz, algodón o soya fácilmente puede tener más de 100 hectáreas. A esa escala, el control manual de las malezas resulta inviable. Es necesario aplicar herbicidas desde el aire, mediante avionetas o sistemas de pivote. No obstante, el cultivo puede ser afectado por estos productos, lo que llevó al desarrollo de variedades transgénicas que los toleren.

Los cultivos transgénicos tolerantes a glifosato son opcionales para aquellos agricultores que los necesiten. No son la regla. Por ejemplo, en España siembran el maíz transgénico MON810 que solo es resistente a insectos plaga. En la India utilizan el algodón Bollgard® que solo resiste el ataque del gusano rosado. En Hawaii y China cultivan papayas que solo son inmunes al virus de la mancha anillada. En Bangladesh y Nigeria producen berenjena y caupí que solo son resistentes a gusanos barrenadores. En países con una agricultura de pequeña escala como el nuestro, los cultivos con tolerancia a herbicidas no son necesarios.

“Los transgénicos son infértiles o producen semillas estériles”

Es cierto que a fines de la década de 1990 se desarrolló la tecnología de restricción del uso genético (GURT, por sus siglas en inglés), más conocida “tecnología terminator” o “semillas suicidas”. Su finalidad fue asegurar el retorno de las inversiones a través de la protección de la propiedad intelectual de las variedades vegetales y evitar preocupaciones relacionadas con la dispersión de semillas transgénicas.

Esta tecnología generó feroces protestas en todo el mundo. Fue vista como un mecanismo muy desventajoso y poco ético para los agricultores de los países en desarrollo, donde el almacenamiento de semillas es habitual. Debido a esto, multinacionales como Zeneca y Monsanto, así como el CGIAR y sus 15 centros de investigación agrícola, anunciaron que no utilizarían GURT en sus variedades. Asimismo, en el año 2000, la COP-5 del Convenio sobre la Diversidad Biológica impuso una moratoria mundial de facto a esta tecnología. La FAO y UPOV hicieron lo mismo meses después.

En resumen, la tecnología que producía semillas estériles en los cultivos transgénicos nunca llegó a ser autorizada ni comercializada. Los agricultores pueden conservar sus semillas transgénicas (esto ocurre mucho con la soya por ser autógama); sin embargo, si la planta es híbrida, no es lo más aconsejable.

“Los transgénicos contaminan otras variedades”

Como acabamos de ver, los cultivos transgénicos no generan semillas estériles. Pueden polinizar otros cultivos de la misma especie y transferir sus genes como cualquier variedad convencional. A esto se le conoce como flujo génico y es más frecuente en cultivos de polinización abierta o cruzada como el maíz. En el caso del algodón y la papa es más limitado porque son plantas autógamas (se polinizan a sí mismas).

Sin embargo, para que se dé el flujo génico se deben cumplir ciertas condiciones. No es tan simple como se cree. Primero, los cultivos necesitan estar próximos entre sí. La polinización cruzada disminuye exponencialmente con la distancia. Aunque los insectos pueden transportar polen, la cantidad que portan y la distancia a la que viajan es restringida. Segundo, debe haber sincronía en la floración. Las plantas solo tienen las flores receptivas y el polen viable por un periodo breve. Finalmente, para que el transgén se fije en la población (introgresión), le debe conferir alguna ventaja selectiva.

Desde un punto de vista ecológico, el flujo génico tiene más ventajas que desventajas, independientemente de la naturaleza del gen. Sin embargo, hay otros factores productivos o comerciales que pueden verse afectados (certificaciones orgánicas, percepción pública, etc.).

Esto si es un tema para debatir.

Sin dudas la adopción de una tecnología como los transgénicos en la agricultura peruana es un tema para analizar de manera profunda. No solo desde un punto de vista ecológico y agronómico, sino también económico y social. Pero hagámoslo sin caer mitos y argumentos ampliamente rebatidos que distraen de lo que realmente importa debatir.