Biotecnología para la conservación

La UICN aprobó la Moción 87 que establece una política equilibrada, transparente y basada en ciencia sobre el uso de la biología sintética para la conservación de la naturaleza.

Cada día desaparecen especies de la Tierra. Muchas sin siquiera notarlo1.

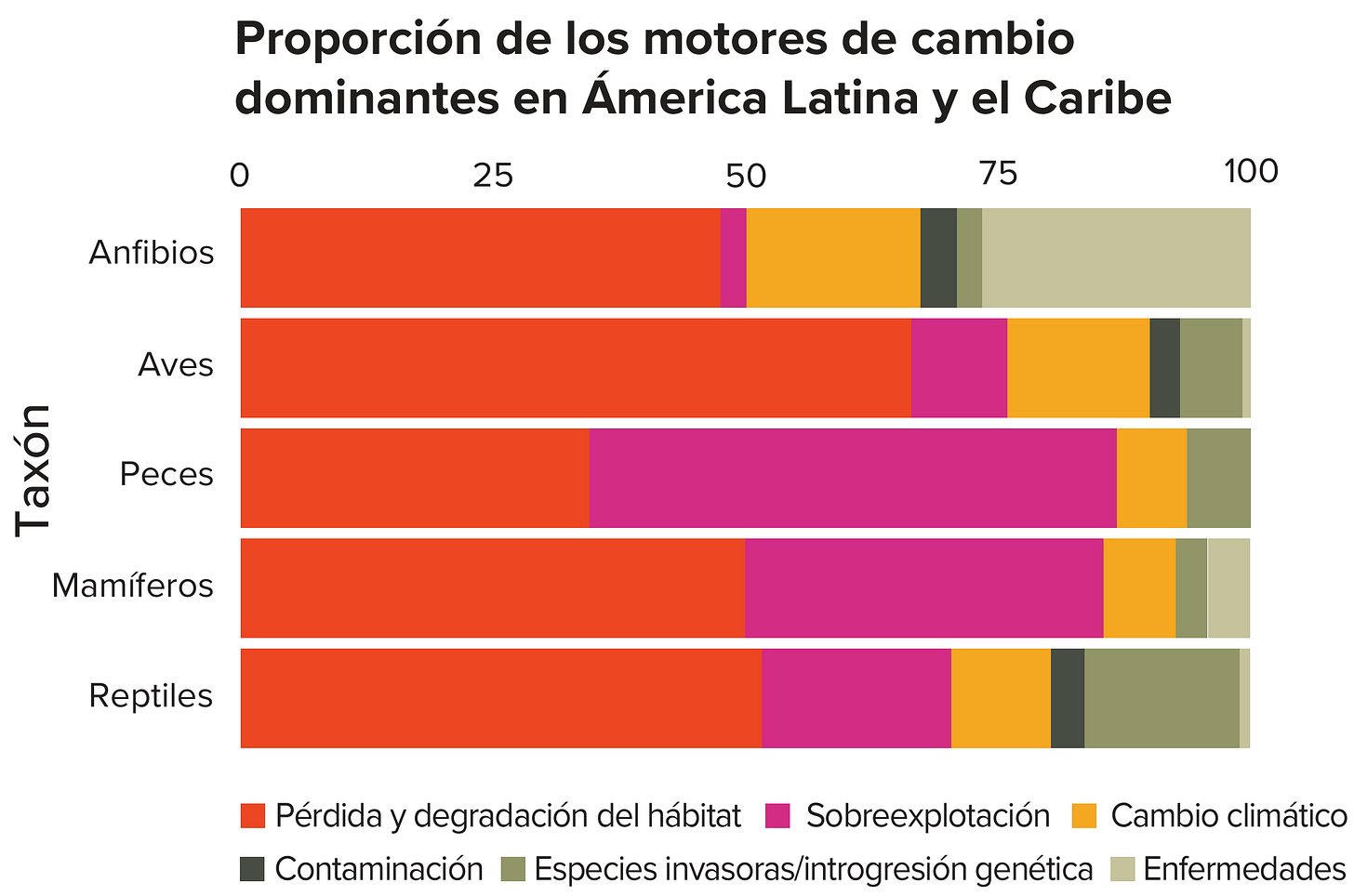

Según un informe presentado por IPBES2 en 2019, alrededor de un millón de especies de animales y plantas están en riesgo de extinción, y una proporción significativa de ellas podría desaparecer en las próximas décadas si no frenamos los factores que impulsan la pérdida de biodiversidad. Por su parte, el Informe Planeta Vivo 2024 de WWF reporta una disminución del 73% en el tamaño promedio de las poblaciones de vida silvestre monitoreadas entre 1970 y 2020. En América Latina y el Caribe, el porcentaje es aún mayor.

En la actualidad, la mayor parte de las extinciones se deben a la acción humana: caza, deforestación, introducción de especies exóticas invasoras y contaminación ambiental. El cambio climático, por su parte, modifica rápidamente los hábitats de especies que no pueden adaptarse a la misma velocidad, y aumenta el rango de distribución de plagas y enfermedades. Las extinciones puramente naturales en tiempos recientes son muy raras.

Ante este sombrío escenario tenemos dos opciones: abordar las amenazas a la biodiversidad y ayudar a las especies a hacerles frente. Para lo primero tenemos normas que prohíben o regulan la caza, penalizan la deforestación, controlan el tráfico de especies silvestres, sensibilizan y educan a la población. Su efectividad depende, muchas veces, de la capacidad de los países para monitorear, controlar, fiscalizar y aplicar sanciones. Y para lo segundo tenemos a la biotecnología.

La biotecnología3, en su sentido más amplio, es cualquier técnica que utiliza organismos vivos para fabricar o modificar un producto, desarrollar microorganismos para usos específicos o mejorar las plantas y animales para resistir plagas, enfermedades o el estrés ambiental. Desde hace mucho tiempo es un componente integral de la ciencia de la conservación.

Por ejemplo, el cultivo de tejidos de plantas silvestres permite su conservación en bancos de germoplasma y jardines botánicos. La criopreservación (conservación a muy bajas temperaturas) de semillas, embriones, gametos o tejidos asegura su disponibilidad para el futuro. Funciona como una póliza de seguro en caso de que se pierda una especie. Los marcadores moleculares4 permiten identificar especies raras o crípticas, y conocer la diversidad y estructura genética de las poblaciones. Esta información es clave para diseñar mejores planes de conservación, evitando la endogamia, la pérdida de fertilidad y la vulnerabilidad frente al cambio climático. Últimamente, el ADN ambiental está de moda porque permite detectar y monitorear especies sin necesidad de capturarlas o verlas directamente.

Sin embargo, la ingeniería genética ha sido relegada como aliado de la conservación. Siempre hubo oposición a esta tecnología por parte de diversas organizaciones ambientalistas y algunos científicos Temen posibles impactos imprevistos en los ecosistemas, aunque las evaluaciones de riesgos realizadas demuestran que los impactos son nulos, mínimos o manejables. Esto ha limitado el desarrollo de nuevas alternativas para prevenir la extinción de especies.

Un claro ejemplo de ello es el castaño americano (Castanea dentata), que está desapareciendo de los bosques del este de Norteamérica debido a un hongo procedente de Asia: Cryphonectria parasitica. No existen poblaciones naturales que resistan de forma efectiva esta plaga. En 1990, genetistas de la Universidad Estatal de Nueva York insertaron en el genoma del árbol un gen de trigo que codifica la oxalato oxidasa (OxO), una enzima que descompone el ácido oxálico que libera el patógeno, neutralizando su principal arma de ataque. El castaño transgénico, conocido como “Darling-54”, muestra alta resistencia al hongo y ha pasado evaluaciones regulatorias del USDA. Sin embargo, existe una campaña contra esta tecnología que viene retrasando su adopción, amparada en una aplicación absoluta del principio de precaución.

Este principio, consagrado en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992), establece que ante la posibilidad de que una actividad cause un daño grave o irreversible al ambiente, no debemos esperar a tener pruebas científicas absolutas para actuar. El problema radica cuando la precaución se convierte en inacción. En el contexto de una crisis de biodiversidad no hacer nada o hacer algo que no está funcionando conlleva a la extinción de una especie.

Nos enfrentamos a la difícil decisión de elegir entre los riesgos inciertos de una intervención innovadora y los riesgos más evidentes de la pérdida de especies y el colapso de ecosistemas si no actuamos.

Para complicar más la cosa, ahora tenemos la biología sintética5 que va más allá de la simple transferencia de genes. Implica el diseño y la síntesis de nuevas secuencias de ADN para crear “partes” biológicas (como interruptores genéticos), “dispositivos” (conjuntos de partes que realizan una función) y “sistemas” (organismos completos con capacidades rediseñadas).

Recientemente, se viene explorando el uso de la biología sintética para el desarrollo de arrecifes de coral tolerantes al blanqueamiento y ranas modificadas genéticamente con resistencia a la quitridiomicosis, la peor enfermedad infecciosa jamás registrada en vertebrados. Los impulsores genéticos6 ofrecen la posibilidad de erradicar especies invasoras de forma selectiva y eficaz. La biología sintética también permite diseñar microbios para que produzcan moléculas valiosas para la industria cosmética o farmacéutica en el laboratorio, reduciendo así la presión sobre las especies silvestres de las cuáles se obtenían originalmente.

Sin embargo, debemos reconocer que estas aplicaciones pueden presentar riesgos significativos que deben ser evaluados cuidadosamente, caso por caso. El flujo de genes de los organismos modificados a las poblaciones silvestres podría introducir rasgos no deseados. La eliminación de una especie invasora podría tener efectos en la red alimentaria y la función del ecosistema. Los productos sintéticos más baratos y con las mismas propiedades que los naturales podrían afectar a las comunidades locales e indígenas que dependen de la recolección sostenible de esos recursos.

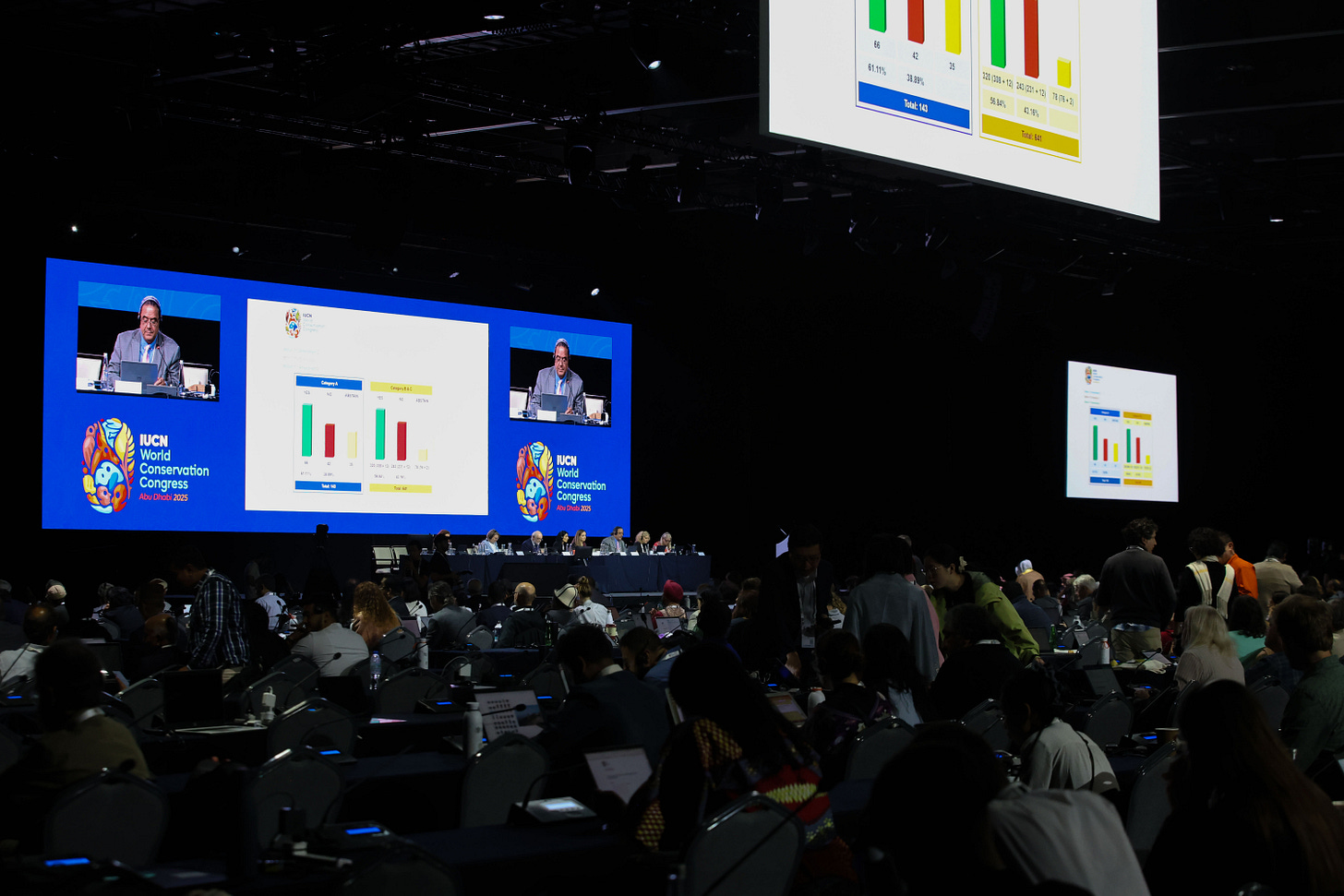

El pasado 14 de octubre, los miembros de la UICN aprobaron por amplia mayoría7 la Moción 87 referida a su política sobre biología sintética en relación con la conservación de la naturaleza. Otra Moción, la 133, iba en sentido contrario. Buscaba una moratoria indefinida al uso de la ingeniería genética en especies silvestres y ambientes naturales, que finalmente fue rechazada.

La política sobre biología sintética establece un proceso de toma de decisiones transparente, inclusivo, y sobre la base de evaluaciones de riesgos caso por caso. Es decir, se pone sobre una balanza la innovación y la precaución. Fue la culminación de casi una década de trabajo participativo. Tuvo un debate intenso, a menudo polarizado, que obligó a la comunidad conservacionista a enfrentarse a algunas de las cuestiones más fundamentales sobre su propósito y sus métodos en el siglo XXI.

Este apoyo mayoritario a la Moción 87 me dejó realmente sorprendido. Más aún por la amplia crítica de ciertas organizaciones ambientalistas y algunos científicos al informe Genetic Frontiers for Conservation publicado por UICN en 2019. Según ellos, no abordaba adecuadamente los riesgos y las consideraciones éticas. Además, en el congreso de 2021, se aplazó la aprobación de una primera propuesta. Sin embargo, el apoyo a la política sobre biología sintética de este año refleja una maduración del movimiento conservacionista, que va más allá de una simple dicotomía “pro-tecnología” frente a “anti-tecnología” para centrarse en la gobernanza.

La Moción 87 establece un marco político detallado y lleno de matices, diseñado para guiar la toma de decisiones de forma responsable. No es una carta blanca como consideran muchas ONG. Cada aplicación potencial de la biología sintética debe ser evaluada individualmente en función de sus propios riesgos, beneficios y contexto específico. Exige la inclusión de diversos sistemas de conocimiento y defiende el derecho de los pueblos indígenas y las comunidades locales a dar su consentimiento libre, previo e informado. Y establece criterios de responsabilidad y compensación por los daños que pudieran ser ocasionados.

La biotecnología ofrece un conjunto de herramientas potente, diverso y en rápida evolución con el potencial de abordar algunos de los retos más difíciles de la conservación. Pero no es una panacea. También existen riesgos ecológicos, sociales y éticos que deben ser evaluados con cautela, considerando la complejidad de los sistemas naturales.

La política adoptada por la UICN marca un cambio fundamental en el paradigma de la conservación. Se pasa de una preservación pasiva a la intervención activa y estratégica, basado en la ciencia y en la evaluación caso por caso, en una era de cambios ambientales sin precedentes.

Apenas hemos descrito 2.4 millones de especies —muchos escarabajos, por cierto— de las 8.7 millones que se calcula existen en el planeta, sin considerar a los microorganismos.

Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas.

De acuerdo con el Convenio sobre la Diversidad Biológica se entiende como toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos.

Secuencias de ADN compartidas entre diferentes especies con pequeñas variaciones entre individuos o poblaciones. A mayor variación, mayor diversidad.

No se cuenta con una definición aceptada de biología sintética, pero se entiende como una disciplina que fusiona los principios de la ingeniería con la ciencia de la vida para diseñar y construir sistemas biológicos completamente nuevos o rediseñar los existentes para que realicen funciones novedosas.

Es una técnica de biología molecular para que un gen específico se herede en el 100% de los descendientes. De esta manera, el gen modificado se propaga rápidamente en toda la población de una especie, generación tras generación.

Con el 88% de los votos.